Anthologien: Wann es sich lohnt, dabei zu sein

Von Manu Wirtz

Gleich zu Beginn: Anthologien machen Spaß! Ich spreche aus Erfahrung, da ich drei Kurzgeschichtensammlungen in fünf Jahren herausgebracht habe.

Mit einem Chat im BoD-Autorenforum (www.bod.de/autorenpool) fing alles an. Ich erzählte der Autorin Cornelia Aistermann von meiner nagelneuen Kurzgeschichte „... ein kleiner böser Katzenkrimi“. Worauf sie chattete, sie hätte auch noch „... einen kleinen bösen Hundekrimi in der Schublade“. Schnell entwickelte sich daraus die Idee, ein ganzes Buch mit kriminellen Tiergeschichten zu veröffentlichen. Herausgekommen ist „Krimis mit Fell und Schnauze“ (BoD, 2011). Seitdem habe ich auch etliche Kurzgeschichten bei anderen Ausschreibungen eingereicht. Für mich ist es jedes Mal ein großes Lob, wenn eine meiner Geschichten angenommen und veröffentlicht wird. Doch lohnt es sich immer, bei Anthologien mitzumachen?

2015 wurden vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels 76.547 Erstauflagen gemeldet, davon waren 14.165 belletristische Titel. Der Anteil der Anthologien liegt bei verschwindend geringen 0,2 Prozent, das sind gerade mal 28 Bücher. Hört man sich bei Verlagen um, betrachten diese Anthologien angeblich nur als Beiwerk. Aber stimmt das? Wenn man sich die lange Liste der Ausschreibungen auf autorenwelt.de oder literaturport.de ansieht, mag man das kaum glauben. Ich habe eine Umfrage unter Autorenkolleginnen und -kollegen durchgeführt.

Wann lohnt sich das Mitmachen?

Als wichtigstes Kriterium, sich eine Ausschreibung interessiert durchzulesen, nannten unisono fast alle Autorinnen und Autoren das Thema: Es müsse „Lust machen“, sie „direkt ansprechen“, ihr „Kopfkino auslösen“. Der Anstoß, bei einer Anthologie seine Geschichte einzureichen – oder sie extra dafür zu schreiben –, ist für die meisten eine Bauchentscheidung. Sehr schnell folgen dann aber rein praktische Erwägungen: „Habe ich gerade Zeit dafür?“ Die Bewerbungsfrist der meisten Ausschreibungen dauert zwei bis drei Monate. Und wenn man als Autorin, als Autor nicht gerade von seinem nächsten Roman abgelenkt wird und der Rechercheaufwand für die Kurzgeschichte überschaubar ist, sollte die Zeit eigentlich reichen. Nachdem sich eine Autorin, ein Autor emotional für ein bestimmtes Anthologiethema entschieden hat, wird das Umfeld kritisch betrachtet: Welche Organisation steckt dahinter? Welcher Herausgeber und welcher Verlag? Ist das ein seriöses Projekt? Werden Nutzungsrechte und Tantiemen vertraglich festgelegt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte tatsächlich veröffentlicht wird? Chancen von mindestens fünfzig Prozent wurden hier als Teilnahmevoraussetzung genannt. Die Sorge, dass der eigene Text in einer wenig Erfolg versprechenden Anthologie verstaubt, ist groß.

Tipp von Sandra Uschtrin: „Achten Sie darauf, dass Sie nur das einfache Nutzungsrecht an Ihrer Geschichte hergeben und nicht das ausschließliche.“

Wann sollte man die Finger davon lassen?

Die zuvor genannten Kriterien – interessantes Thema, „guter“ Herausgeber oder Verlag, Zeit und Lust auf eine Kurzgeschichte – müssen stimmen. Abstriche machen Autorinnen und Autoren schon mal, wenn die Bucherlöse für eine gute Sache gespendet werden. Als absolutes K.-o.-Kriterium nennen sie Bezahl-Anthologien, also Ausschreibungen, bei denen man einen Beitrag, eine „Anmeldegebühr“ zahlen muss oder gezwungen ist, eine bestimmte Anzahl an Büchern zu bestellen, um mitzumachen. „Wenn man für die Arbeit an seinem eigenen Beitrag bezahlen muss oder sonst wie als Autorin ausgenutzt wird, heißt es: Finger weg!“, bringt es die Autorin Christine Neumeyer auf den Punkt.

Die Bereitschaft von Autorinnen und Autoren, für nur ein Belegexemplar zu schreiben, sinkt stetig. Das Feld überlassen Profis gerne Schreibneulingen.

Einen renommierten Verlag oder ein Unternehmen, das einen Wettbewerb zur Zusammenstellung einer Anthologie ausschreibt, bewerten sie danach, wie hoch das Preisgeld ist. Wer einen guten Namen hat, darf hierbei nicht geizen! Da steht schnell die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Das Mindeste, was geboten wird, sollte ein vertraglich vereinbartes Honorar oder eine Beteiligung an den Tantiemen sein. Die Autorin Regina Schleheck meint dazu: „Im Allgemeinen zeigt die Erfahrung, dass mit einem schlechten Honorar auch oft die Qualität auf der Strecke bleibt und der Verkaufserfolg erst recht. Wenn der Verlag nicht bereit ist, in das Projekt zu investieren, muss man befürchten, dass er nicht davon überzeugt ist.“

Woran erkenne ich, dass eine ausgeschriebene Anthologie eher als Hobbyprojekt einzustufen ist?

Zum Beispiel daran, dass die Ausschreibung einen Satz wie diesen enthält: „Das Ganze soll in einer Anthologie abgedruckt werden, weil es letztlich ein schönes Gefühl ist, so ein Buch in den Händen zu halten.“

Und der Werbefaktor?

Die Menge macht es – darin liegt der große Reiz, seine Geschichte für eine Anthologie einzureichen. Die Anzahl der Autoren im Buch multipliziert mit deren Netzwerk (oder ihrer Fangemeinde) ergeben das Verbreitungspotenzial. Viele Autorinnen sehen hierin eine gute Chance, über die eigene Region hinaus bekannt zu werden und neue Leser auf sich aufmerksam zu machen. Die Bloggerin Elsa Rieger schrieb in einer Rezension zur Anthologie „Die Löffel-Liste“: „[...] ich freue mich, auf diesem Weg mir bislang unbekannte Autoren kennenlernen zu dürfen.“ Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung, dass Anthologien als Werbung schlecht geeignet seien, weil sie in den meisten Buchhandlungen stiefmütterlich behandelt würden.

Manche Autorinnen wie Brigitte Lamberts finden es spannend, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen oder zu lesen, wie diese das vorgegebene Thema angegangen sind. Die Qualität des Buches muss stimmen, damit es alle Beitragenden stolz vorzeigen mögen. Wurde am Lektorat gespart, an der Aufmachung oder ist das Niveau der weiteren Beiträge eher peinlich, dann ist der Werbeeffekt gleich Null, weil der Leser vielleicht denkt: „Oh Gott, bloß nie mehr was von dem/der AutorIn.“ Schlecht ist, wenn der Eindruck entsteht, der Verlag hätte einfach alles genommen, was eingesendet wurde. Schreibanfänger tappen leider oft in diese Falle, weil sie glücklich sind, dass IHRE Geschichte ausgewählt wurde. So ist es mir ganz zu Anfang auch ergangen. Die Zeit und zunehmende Erfahrung lehrten mich das Selektieren der Ausschreibungen.

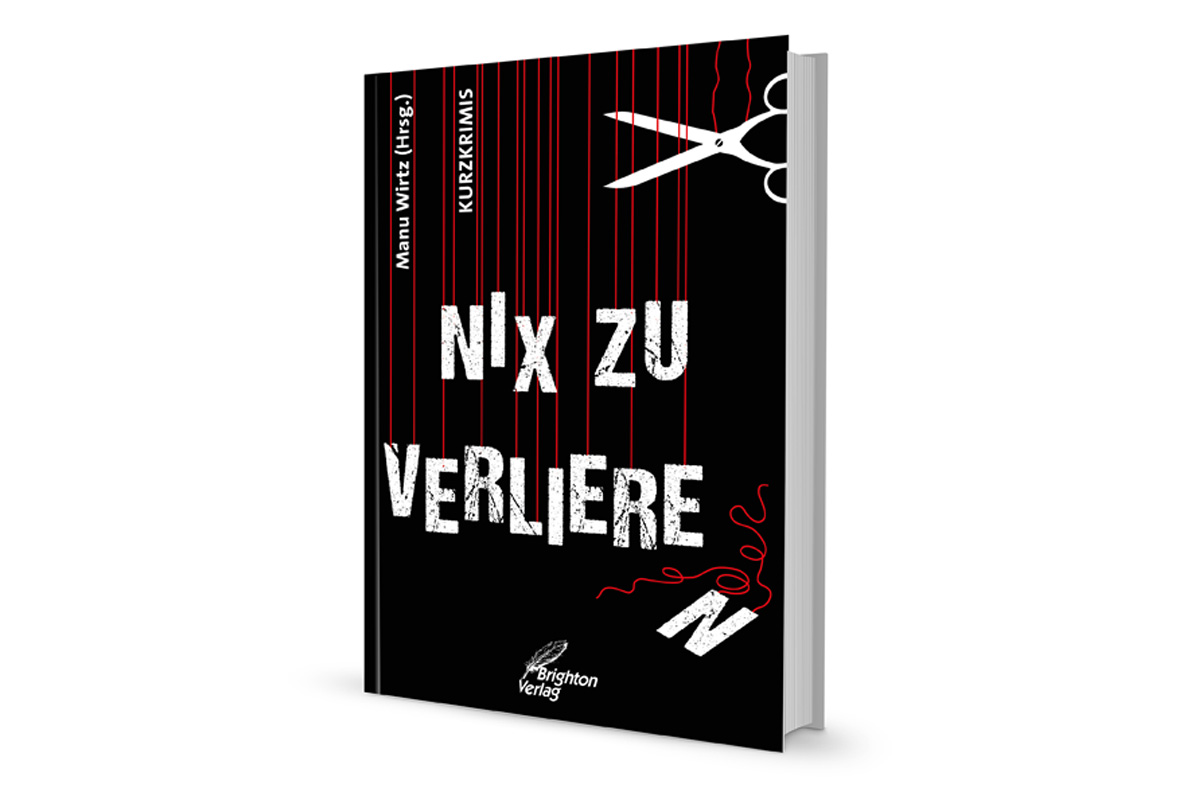

Viele kleine Verlage nutzen Kurzgeschichten-Ausschreibungen als Quelle, neue Autorinnen kennenzulernen und sie zu Stammautoren zu machen. So hat der Brighton Verlag, bei dem meine dritte Anthologie „Nix zu verlieren“ erschien, zwei der Autorinnen unter Vertrag genommen: Karin Büchel mit „Frau Fischer ermittelt“ und Katharina Kutil mit „OIDWEIBASUMMER“.

Fazit

Für AutorInnen kann es eine willkommene Abwechslung sein, eine Kurzgeschichte zu schreiben und sie bei einem Wettbewerb einzureichen. Es trainiert zudem die Disziplin, im Rahmen einer knapp bemessenen Zeichenmenge all das unterzubringen, was an Emotion, Spannung und Atmosphäre möglich ist.

Ein interessantes Zwischenergebnis meiner Umfrage betraf das Genre. Hier zeigten sich zwei unterschiedliche Trends: Ein Teil der Autorinnen würde nur eine Ausschreibung aus dem Genre auswählen, in dem sie ohnehin veröffentlichen, um „sattelfest“ zu werden. Die anderen lehnen grundsätzlich kein Thema, kein Genre ab, sondern experimentieren auch gerne. Als Beispiele nannten sie mir „Scifi“ oder „Dark Horror“.

Für „JungautorInnen“ ist die Teilnahme an Anthologien empfehlenswert. Man sammelt wertvolle Erfahrungen – auch schlechte – und lernt, lernt, lernt. Zudem sind Anthologien – erst recht, wenn sie toll aufgemacht sind – eine schöne Referenz, um Verlage auf sich aufmerksam zu machen. In „Die Löffel-Liste“ haben es gleich zwei Debütautorinnen geschafft. Ihre Kurzgeschichten haben einfach überzeugt.

Eine Anthologie zu konzipieren, zu organisieren und zu veröffentlichen, macht eine Menge Arbeit. Im Schnitt kann man damit rechnen, dass von der Idee bis zur Neuerscheinung neun bis zehn Monate vergehen – bei straffer Organisation, sonst dauert alles eher ein Jahr. Als HerausgeberIn fährt man am besten, wenn es gelingt, die ausgewählten Autoren zu „Komplizen“ zu machen, sie aktiv in den Entstehungsprozess des Buches einzubinden. Für AutorInnen ist das ein Mehrwert; sie sind nicht nur Textlieferanten, sondern werden um ihre Meinung und Mitbestimmung gebeten: in Sachen Coverlayout oder Werbeaktionen rund um den Erscheinungstermin. So wächst bei allen Beteiligten die Lust, sich für die Anthologie einzusetzen. Auch die Organisation von Gemeinschaftslesungen von Autoren einer Region ist ein hervorragendes Mittel, um „seiner“ Anthologie zu einem erfolgreichen Start zu verhelfen.

Bei meinen Projekten haben sich „geheime“ Arbeitsgruppen bei Facebook als ungemein hilfreich erwiesen. Hier fanden alle Koautorinnen einen geschützten Raum zum Arbeiten, Diskutieren, Abstimmen oder auch mal Blödeln. Das Wichtigste für den Herausgeber: Spaß dabei haben! Ich musste gleichermaßen Sensibilität wie auch Durchsetzungsvermögen mitbringen. Die Mischung aus Autoren-Flüsterin und Literaturtier-Dompteuse hat an manchen Tagen einen enorm hohen Unterhaltungswert. Und ich finde die unterschiedlichen Ergebnisse, die auf meine Themenvorgaben hin entstanden sind, überraschend und faszinierend. Für das nächste Jahr plane ich jedenfalls wieder eine neue Anthologie. Ich will Spaß.

Autorin: Manu Wirtz | www.manuwirtz.de,

In: Federwelt, Heft 120, Oktober 2016

Regina Schleheck, Autorin: „Wann es sich lohnt, bei einer Anthologie mitzumachen – dazu gibt es natürlich den inneren und äußeren Aspekt. Zum zweiten gehören Honorar, Verlag, Herausgeberin und Mitautorinnen. Es müssen mindestens faire Konditionen vorliegen, im günstigsten Fall sollte Renommee mit der Veröffentlichung verbunden sein. Der innere Aspekt ist das Thema: Es muss reizen, herausfordern.“

Die Anthologie – mein Einstieg in einen klassischen Printverlag?

Gabi Strobel, Literaturagentin und Herausgeberin der E-Anthologie „Rosenliebe und gefährliches Risotto“: „Meiner Erfahrung nach sind die meisten Printverlage nicht so rasend interessiert an Anthologien. Es sei denn, es geht inhaltlich um ein sehr beliebtes Thema. Meistens wird die Geschichte einer renommierten Autorin des Verlagshauses als Aufhänger genutzt, um den Verkauf anzukurbeln. Im gleichen Band bringen Lektorinnen Geschichten unbekannterer AutorInnen unter und schaffen damit Aufmerksamkeit für neue Talente beziehungsweise für deren weitere Veröffentlichungen im Verlagsprogramm.

Für mich ist der wichtigste Aspekt, der für Anthologien spricht, dass sie eine Chance für unbekannte Autorinnen darstellt, die bisher kein Buch außerhalb des Selfpublishings veröffentlicht haben. In einem Geschichtenband können neue Talente entdeckt werden – beispielsweise von LeserInnen und anderen LektorInnen/MultiplikatorInnen. Und die Autoren haben eine Neuerscheinung, die zeigt, dass sie aktuell veröffentlichen. Honorartechnisch sind Beiträge in Anthologien meist irrelevant, aber eine irre Arbeit für den Herausgeber. Lektorinnen, die Anthologien herausgeben, proben damit auch die Zusammenarbeit mit den Schreibenden – wie reagieren diese auf Kritik an ihren Texten und auf Überarbeitungsvorschläge? Denn auch eine harmonische konstruktive Lektoratsarbeit ist ein wichtiger Punkt für Verlage.“

Als BestsellerautorIn noch für eine Anthologie schreiben?

Nina George: „Die Kurzgeschichte ist die heimliche Königin der Prosakunst. Es darf weder ein Wort zu wenig, aber auf keinem Fall eines zu viel sein. Bei Anthologien mitzuwirken ist das beste Schreibtraining für Verdichtung, funktionierende Bilder, psychologische Genauigkeit und ganz viel dramaturgisches Handwerk. Und auch noch bezahlt! – Na, zumindest reicht es für ein gutes Abendessen ... Und aus so mancher für eine Anthologie gefundenen Idee ist stattdessen ein Roman herausgekommen – wie es mir zuletzt bei einer Kurzgeschichte für eine Knaur-Anthologie erging, die im heißesten Sommer des neuen Jahrhunderts spielt, am Ende der Welt …“